数字赋能,让非遗在创新中“活”了起来——徐汇区凌云街道社区(老年)学校老年数字教育进社区特色案例

来自贵州的非遗项目——皮纸制作技艺,自2016年引入凌云街道以来已成了经典体验项目,迄今已接待了近3万人次的学习体验。由凌云街道社区学校师生制作的纸艺手工灯自2020年起已连续三年受邀参加中国国际进口博览会非遗客厅的展示,受到社会广泛关注。造纸体验基地获评长三角市民终身学习体验基地,学习项目获评全国终身学习品牌项目和上海市终身学习品牌项目。

随着数字技术的发展,传统的非遗项目如何结合现代科技,让参与者在感受传统文化魅力的同时,激发他们的创新思维和数字化创作能力,让非遗在创新中“活”起来,凌云街道社区(老年)学校近日做了一次有益的尝试。

来自松江、宝山、闵行、徐汇等地非遗文化爱好者和华东理工大学国际教育学院的教授和留学们一起参与了学习和体验。

项目老师在给大家介绍了古法造纸的历史、原理、材料、工具及制作过程等之后,现场演示传统造纸工艺,同时让参与者亲身体验,感受中华传统文化的魅力和古人智慧。

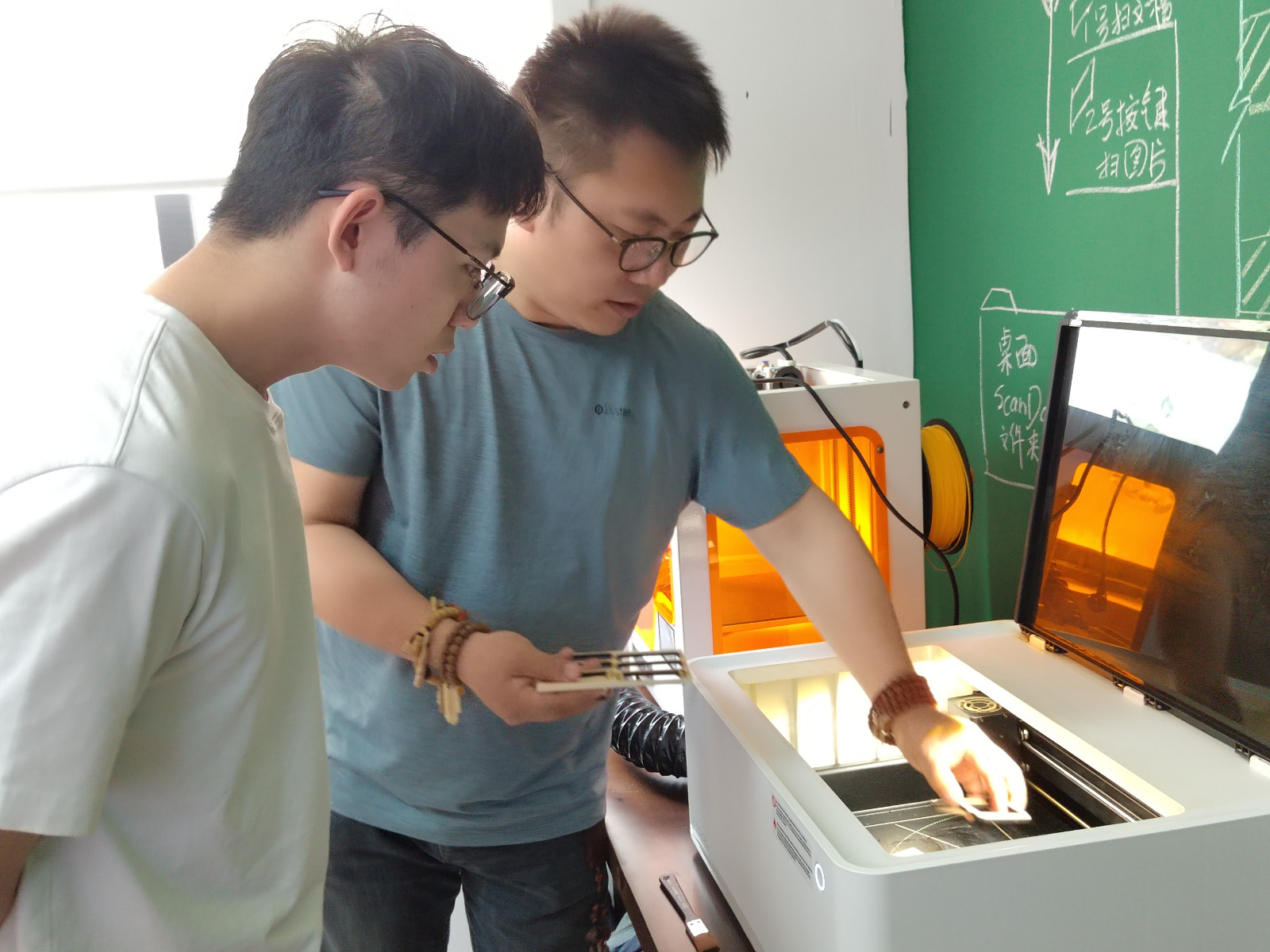

造纸结束后,大家随着老师来到凌云社区学校新建成的智慧学习教室,看到桌面上陈列的数字化作品和各种数字化设备惊叹不已。项目老师告诉大家,学校提供数字化创作工具和平台,就是希望大家通过数字化手段,可以多种形式获取资源,再利用扫描、拍摄,甚至最新的AI绘图,根据不同的应用场景对资源进行编辑或重新解构,从而让最终展现的作品更丰富、更多元化。听了老师的介绍,学员们跃跃欲试。老师现场演示,在古法造纸的纸面上采用水印技术完成图案的制作,外框使用激光雕刻的椴木板,最后制成传统46牌规制的一个吊坠。

因使用了现代数字加工方式,很快就有了大家喜欢的印版,学员们跟着老师学习传统水印和吊坠加工,专心致志,很快,一个个精美的纸制“甲马”福神吊坠就完成了,看着自己的作品,大家都爱不释手。

本次古法造纸的数字化创作体验,为非遗文化的传承提供了新的思路和方法,数字化创作将传统技艺与现代科技相结合,创作出具有时代特征和艺术价值的数字化作品,有效增强了参与者的体验感。活动结束后,王女士说:“现在社区学校数字化赋能,教育更智慧,我们这群‘银发族’也搭上了数字化快车,作为凌云人太幸运了。”

随着现代社会数字化进程的加速,社区教育面临着创新发展的新要求。这次尝试,让我们看到数字化赋能为非遗文化的传承与社区教育的创新提供了新的可能,数字化赋能不仅丰富了传统手工艺课程的教学内容,也提升了学员和教师的数字素养,促进了老年群体的终身学习与社会参与。在未来的发展中,凌云街道社区(老年)学校将继续深入研究数字技术赋能传统手工艺课程的方式与路径,进一步推动老年教育数字化转型中的应用实践,通过建设智慧学习场景、提升师生数字素养、推动线上线下融合等举措,使传统文化与现代技术有机结合,为实现老年群体的数字素养提升与终身学习目标奠定基础。